Résolution de l'énigme 780

L'énigme précédente (la 530) correspond à la découverte du positionnement géographique originel de la chasse.

C'est ce positionnement qui est la clé de passage avec l'énigme 780.

Nous sommes donc à Bourges.

Ø Le titre.

Ø PREMIER

Avec le pas, l'énigme 780 est la première qui introduit la notion de déplacement comme nous le verrons ci-dessous.

Dès lors, l'adjectif "premier" du titre qualifiant le mot "pas" nous indique simplement qu'il va être question ici de notre premier déplacement.

Ø PAS

Pas.

Mouvement des pieds pour avancer ou se déplacer.

Cette définition s'accorde parfaitement à l'idée de déplacement qui sera notre fil rouge tout au long de la résolution de cette énigme.

--

Il pourrait nous être immédiatement opposé le fait que comme le « premier pas » dont il est question dans le titre ne se faisant pas avec les pieds (synthèse du Fig-Mag.), toute notion de déplacement est donc à proscrire.

Étudions quelques madits afin de savoir plus précisément de quoi il retourne.

Q - Peux-tu me dire ce que tu as dit au sujet du titre de la 780 ?

R - Je n'ai dit qu'une chose, c'est que "premier pas" ne se fait pas en se déplaçant avec ses pieds.

Madit initial.

Q - Quand on fait un "premier pas" dans une direction, cela ne révèle pas la destination finale. Il n'empêche que pour faire ce "premier pas", il faut bien poser le pied en un lieu précis. Je me trompe ?

R - Physiquement, sans doute... Mais là, il s'agit d'autre chose !

Max aborde l'idée que le premier pas ne correspond en rien à quelque chose de physique.

Q - Le premier pas ne se fait pas avec les pieds, c'est vrai ?

R - Sortie du contexte de la question qui m'était posée (et dont je ne me souviens plus des détails), cette réponse n'a pas le sens que vous semblez lui donner ! Si je me souviens bien, "pied" était à prendre au sens propre !

Max confirme ici que sa réponse concernait bel et bien une question sur un déplacement physique et réel.

Q - Lorsque vous dites que le premier pas ne se fait pas avec les pieds, parlez-vous des pieds qui prolongent nos jambes humaines ?

R - Oui. Mais méfiez-vous de cette réponse, car je me suis rendu compte qu'elle pouvait être mal interprétée.

Confusion possible à cause du fait que les chercheurs peuvent prendre la réponse de Max pour autre chose que ce qu'elle est en réalité : une réponse à une question portant sur un déplacement physique.

Q - Max, vous finassez… Cela dit, je repose ma question : le pas, dans cette « précision », c'est bien ce mouvement qu'on fait avec les jambes pour avancer? Ulysse

R - Cette « précision » avait été faite en réponse à un chercheur qui demandait clairement s'il fallait se déplacer physiquement. Ni plus, ni moins.

Confirmation.

Q - En supposant que le pas soit une utopique mesure établie à partir de l’écartement T de deux pieds, maintiendrais-tu que le premier pas ne se fait pas avec les pieds ?

R - Je ne puis répondre sur des hypothèses. Mais je rappelle encore une fois que le chercheur qui m'avait pose cette question voulait savoir s'il fallait se déplacer physiquement sur place et marcher. D'où ma réponse "pas avec les pieds". Merci de tenir compte du contexte de la question et ne pas extrapoler mes réponses.

Confirmation.

Q - J'ai lu que le premier pas ne se fait pas avec les pieds, pouvez-vous confirmer ?

R - J'ai dit "le premier pas ne se fait pas avec les pieds" en réponse à un chercheur qui me demandait s'il fallait se rendre sur place et marcher. Rien de plus, rien de moins.

Confirmation.

Q - Nous savons que le premier pas ne se fait pas avec le pied, mais l'inverse est-il possible ? Le pied peut-il se faire avec le premier pas ?

R - J'ai déjà précisé à moult reprises que le chercheur qui m'avait posé cette question voulait savoir s'il fallait physiquement marcher, se déplacer à pieds ! Ma réponse ne concernait donc que cela et rien d'autre. Cela dit - et si je comprends bien votre question - la réponse est non.

Confirmation.

Q - Le premier pas ne se fait pas avec les pieds. Cette indication doit-elle être prise au sens propre comme au sens figuré ?

R - La réponse que j'ai faite à cette question doit être replacée dans son contexte. L'auteur de cette question me demandait s'il devait physiquement marcher et c'est à cette question-là que j'ai répondu. Je ne peux rien en dire de plus.

Confirmation.

Q - Vous avez dit qu'il [le pas] ne se fait pas avec les pieds ; donc, aucune histoire de pied dans ce pas en 780 ?

R - Quelqu'un m'a demandé s'il fallait effectuer le parcours du personnage principal de la 780 en marchant, physiquement. Comme je ne parvenais pas à me faire comprendre (je ne devais pas être très clair), j'ai dit que ce parcours ne se faisait pas avec les pieds. Rien de plus !

Confirmation.

Q - Est-il exact que tu aurais signifié que le ''premier pas'' dont il est question dans ton livre ne se fait pas avec les pieds ?

R - Mauvaise interprétation ! J'ai déjà expliqué une bonne dizaine de fois qu'un chercheur m'avait demandé si cela se faisait "avec les pieds" (en marchant !) Et j' ai répondu que non !

Confirmation et explication de Max quant à cette erreur récurrente : une mauvaise interprétation.

Q - Premier pas. Ce pas ne se faisant pas avec les pieds, ce n'est donc pas le "pas" qui est une distance entre deux pieds posés au sol ?

R - Lorsque j'ai répondu "pas avec pieds", c'était à un message qui me demandait s'il fallait se déplacer physiquement (en marchant), rien de plus, rien de moins ! Il est amusant de constater que cette même question revient à intervalles réguliers et toujours hors de son contexte. Bref, je ne peux rien en dire de plus.

Confirmation et aveu de Max que les chercheurs font bel et bien l'erreur de confondre le sens de sa réponse par rapport à la véritable intention de la question originelle.

Q - L'affirmation « le premier pas ne se fait pas avec les pieds » me dérange ! Y a-t-il une ruse ?

R - A l'origine, un chercheur voulait savoir s'il fallait marcher, c’est-à-dire avec ses pieds, physiquement, dans cette énigme pour faire le premier pas. J'ai dit que ce premier pas ne se faisait pas avec les pieds car c'était ça, le sens de la question. Depuis, on me parle sans arrêt de cette histoire de pieds, toujours sortie de son contexte. Voila l'affaire. Mais je ne peux pas vous dire s'il y a une ruse dans cette énigme, même si je peux vous dire qu'il y en a aucune dans ma réponse !

Confirmation et explications supplémentaires.

Q - Le premier pas dont il est question dans le titre ne se fait pas avec les pieds. Auriez-vous pu écrire « avec le pied » ?

R - J'ai déjà dit que je ne pouvais pas répondre à la première question car cette réponse pourrait être interprétée de manière erronée. Cela dit, je ne vois pas comment on pourrait faire un pas avec un [seul] pied !

Madit qui nous conforte dans l'idée que pour éviter toute erreur, il faut bien distinguer les pieds qui servent à un être humain pour se déplacer et le pied qui peut avoir tout un tas d'autres significations.

En conclusion, on peut donc affirmer que le premier pas ne se fait pas avec les pieds dans le sens où il ne s'agit en rien d'un déplacement physique réel du chercheur. Par contre, rien n'interdit que sémantiquement, le mot pas puisse nous conduire sur la voie de la notion de déplacement virtuel.

--

a) D’une manière générale, le mot « pas » nous fait donc penser à une notion de déplacement.

Nous concevons ainsi que nous aurons à nous déplacer. Étant entendu que nous n’avons pas à nous déplacer physiquement, ce déplacement sera virtuel ou se fera sur une carte.

************

ETAPE 1 :

- Nous avons un déplacement virtuel à effectuer.

************

Que pouvons-nous tirer de cette permière analyse ?

Dès le titre, Max nous met donc sur la voie de ce que nous devrons trouver dans cette énigme : ayant à traiter d'une notion de déplacement, nous pouvons raisonnablement penser que nous devrons donc chercher ce qui peut caractériser et définir un déplacement, notre premier déplacement.

Quels sont les éléments potentiellement constitutifs d’un déplacement ?

- Un point de départ.

- Une direction ou des directions.

- Un point d'arrivée, une destination.

- Un parcours, un cheminement.

- Une durée, un temps.

- Une distance, une longueur.

- Une unité de longueur (ex. le km).

- Une vitesse (ex. le km/h).

IMPORTANT !

Dès lors, il sera impératif tout au long du décryptage de cette énigme d’avoir sans cesse en tête cette idée que l’on doit s’attacher à chercher dans cette énigme certains (ou la totalité) de ces éléments qui définiront notre déplacement.

************

ETAPE 2 :

- Nous avons un déplacement virtuel à effectuer.

- Nous devons trouver des éléments susceptibles de caractériser un déplacement.

************

Néanmoins, et cela avant même d’attaquer le décryptage de l’énigme, on peut d’ores et déjà éliminer de notre recherche certains des éléments énumérés ci-dessus.

Le point de départ.

Ce point est connu puisque qu'il s’agit du lieu trouvé dans l’énigme précédente (la 530) puisque Max nous dit dans sa synthèse du Fig-Mag que cette énigme commence là où finit l'énigme 530.

Cet élément susceptible de caractériser notre déplacement ne sera donc pas à trouver au cours de la résolution de cette énigme.

Le point d'arrivée, la destination.

Ce point n'est pas à trouver dans cette énigme puisque Max nous dit dans sa synthèse du Fig-Mag qu'il y a une destination [et qu'] elle ne peut pas être trouvée dans l’énigme 780, mais seulement dans l’énigme suivante, qui est la 470.

Cet élément susceptible de caractériser notre déplacement ne sera donc pas à trouver au cours de la résolution de cette énigme.

Durée, temps, longueur et vitesse.

Q - La vitesse du piéton ou du cocher est-elle importante ?

R - Non.

Q - Les deux personnages se croisent : leur trajet commun, bien qu'en sens contraire, serait inférieur à 10 km, 100 km ou plus ?

R - Je fais une entorse à mes principes, mais pis : paradoxalement, cette distance n'a aucune importance. Je précise que je réponds strictement à la question que vous m'avez posée.

Q - Je ne demandais pas si la distance avait de l'importance ou pas : je demandais si elle était inférieure à10 km, à 100 km ou plus. Vous pouvez le dire puisque ça n'a pas d'importance.

R - Ben non, puisque justement cela n'a pas d'importance ! Donc la réponse à votre question est "inconnue" !

Q - Vitesse, distance, temps. Diriez-vous qu’au moins un de ces trois facteurs est important en 780 ?

R - Très volontiers. La réponse est "oui". Mais surtout, ne me demandez pas le(s)quel(s) !

Le temps ne sera donc pas à déterminer dans cette énigme. Nous pouvons inférer que dès lors que le temps n'est pas à considérer, alors il est inutile de chercher à déterminer une vitesse (qui est un rapport entre une distance et un temps).

Distance.

Q - Auriez-vous dit que, dans la 780, la distance parcourue par l'un des personnages ou le temps mis pour ça est important ? Et si vous ne l'avez pas dit, pouvez-vous répondre ?

R - J'ai en effet dit que le temps mis n'avait pas d'importance. Mais c'est tout.

Q - En 780, est-il important de savoir pour l’un des personnages (celui qui a effectivement changé de direction dans la suivante) : 1) combien de temps il a marché ; 2) quelle distance il a parcouru avant de changer de direction ?

R - Non, ni l'un ni l'autre.

Le cas de la distance est un petit peu plus délicat à traiter.

La première chose que l'on sait, c'est que les distances suivantes ne sont pas à prendre en compte :

- La distance du trajet qui est "commun" au piéton et au cocher.

- Pour le piéton : la distance entre le moment du croisement et le moment où il change de direction.

En ce qui concerne le déplacement sur lequel nous sommes en train de réfléchir dans cette énigme, Max ne peut pas se permettre de dire que sa distance n'est pas importante puisqu'il nous faut trouver un trajet qui a un point de départ et un point d'arrivée fixes, précis et définis.

On peut donc supposer qu'elle ne sera pas importante dans le sens "élément de décodage" ou "élement à décoder" mais comme une donnée en soi dont la réalité est simplement nécessaire à la cohérence de cette découverte : il n'aurait pas pu nous faire chercher un déplacement entre deux points dont la distance ne soit pas un paramètre réel, existant forcément en dehors du cadre résolutoire de l'énigme (même s'il est absent au sein même de ce cadre).

L'élément qui vient enfoncer le clou de cet argument est le suivant : bien que l'on connaisse, à ce stade précis de la chasse, le point de départ (Bourges), on sait qu'il y aura un point d'arrivée (madits) mais on ignore encore quel est-il. Dès lors, toute notion de distance s"évanouit (sauf à considérer bien sûr qu'il faille la calculer au sein même de l'énigme 780).

Conclusion.

À ce stade, voilà le contexte (minimal) que nous pouvons définir : nous allons amorcer notre premier déplacement, déplacement dont les seules caractéristiques susceptibles d’être déterminées dans cette énigme sont une ou des directions et/ou un parcours et/ou une unité de longueur.

************

ETAPE 3 :

- Nous avons un déplacement virtuel à effectuer.

- Nous devons trouver des éléments susceptibles de caractériser un déplacement : direction(s), parcours, unité de longueur.

************

b) D’une manière plus particulière, le mot « pas », peut recouvrir plusieurs significations.

Si l’on s’attache à la définition la plus littérale possible, nous avons : « pas », mouvement des pieds pour avancer ou se déplacer.

Comme nous l'avons vu précédemment, cette définition corrobore parfaitement cette idée principale de déplacement qui émerge de l’énigme. Mais ce qui est aussi remarquable dans cette définition, c’est l’emploi du mot « pied », mot que l’on retrouve dans le texte de l’énigme.

!!!! Retenons donc cette simple constatation que nous pourrions avoir un lien entre le pas (dont on a vu qu’il correspondait à une notion de déplacement) et le pied ; cette relation entre un déplacement et le pied est d'ordre lexical.

Relevons, au gré de notre inspiration et de notre subjectivité, quelques autres définitions du mot « pas ».

1) Ancienne unité de longueur définie par la distance parcourue en une enjambée. Le pas simple valait deux pieds et demi. Le double pas valait cinq pieds. (Note : le pas vaut 0,735 cm, souvent arrondi à 0,74 cm.)

2) La plus lente des allures naturelles du cheval.

3) Passage étroit, défilé (le Pas de Suse), col entre deux hauteurs.

4) Détroit (le Pas de Calais).

Les deux premières définition sont remarquables.

La première, pour trois raisons :

- Elle correspond à un des éléments pouvant caractériser notre déplacement : l'unité de longueur.

- La définition parle d’« enjambée » que l’on peut aisément lier à la « jambe ». Or, sur le visuel, la jambe du personnage attire notre attention puisqu’elle n’a pas de pied, elle est une jambe de bois.

- À nouveau, nous retrouvons l’emploi du mot « pied ».

La seconde définition est également intéressante puisque nous trouvons dans cette définition le mot « cheval » ; or, nous retrouvons cette entité (ou assimilé) aussi bien dans le visuel (en double exemplaire) que dans le texte (la rosse).

!!!! Retenons donc cette simple constatation que nous pourrions avoir un lien entre le pas (dont on a vu qu’il correspondait à une notion de déplacement) et le cheval ; cette relation entre un déplacement et le pied est d'ordre lexical.

À ce stade, on est donc en droit d’accorder une certaine importance aux notion de « pied » et de « cheval », puisque induits par le "pas" ET retrouvés par ailleurs dans l’énigme.

À travers ce biais, on peut se demander vers quel point commun à ces trois éléments (le pas (équivalent ici à un déplacement), le pied et le cheval (équivalent ici à la rosse et aux animaux du visuel)), Max veut-il nous orienter en nous faisant établir un lien entre eux ?

************

ETAPE 4 :

- Nous avons un déplacement virtuel à effectuer.

- Nous devons trouver d'éventuels éléments susceptibles de caractériser un déplacement : direction(s), parcours, unité de longueur.

- Nous devons déterminer le lien qui associe le pas ( dont on a vu qu'il correspond à une notion de déplacement), le pied et la rosse.

************

Ø « PREMIER PAS ».

En conclusion, le titre, littéralement, nous incite à envisager une notion de premier déplacement.

Lorsque nous aurons résolu cette énigme, nous aurons effectué ce « premier pas ».

Q - La 780 donne une direction, la suivante donne une destination ; arrivée à cette destination, avons-nous fait le premier pas (titre de la 780) ?

R - Si en plus vous avez trouvé la "chose importante" en 780, oui.

Ø Introduction au décryptage.

Rappel : nous sommes à Bourges.

Ce qui nous saute aux yeux d’emblée est que le visuel semble indiquer avec la boussole une « verticale nord-sud ».

Qu'est-ce que cela peut-il bien représenter ?

À notre échelle (nationale), existent seulement deux axes remarquables orientés nord-sud qui passent en France : le méridien de Greenwich et le méridien de Paris (aussi appelé méridienne de France).

Le méridien de Greenwich.

Actuellement, le méridien d'origine pour la plupart des systèmes géodésiques est voisin du méridien de Greenwich, qui passe par l'observatoire de Greenwich, en Angleterre. Jusqu'au début du XXe siècle, différents pays utilisèrent d'autres méridiens d'origine comme le méridien de Paris en France, le méridien de Berlin en Allemagne, le méridien de Tolède en Espagne ou le méridien d'Uppsala en Suède.

Le méridien de Paris.

Le méridien de Paris est le méridien passant par le centre de l'Observatoire de Paris. Il est situé à 2° 20' à l'est de celui de Greenwich. Il est aussi connu sous le nom de Méridienne de France qui est sa matérialisation sur le territoire Français (de Dunkerque à Perpignan). Ainsi la Méridienne de France a permis le déploiement de la NTF (Nouvelle Triangulation de la France).

La longueur du méridien de Paris a servi, en 1791, à définir le mètre comme nouvelle unité de longueur (théoriquement, celui-ci était égal à la dix millionième partie d'un quart de méridien terrestre ; la Terre a une circonférence d'environ 40 000 km, soit 40 000 000 m).

Surprise ! L'un des ces deux méridiens passe justement à Bourges !

Il s’agit du méridien de Paris.

La première caractéristique de cet axe est qu'il "coupe" verticalement le territoire français en son milieu. Or, fait surprenant, l'aiguille de la boussole "coupe" de la même manière le visuel, c'est-à-dire verticalement et parfaitement en son milieu (les pointes blanche et noire ont leur extrémité à 7 cm des bords verticaux (sachant que la largeur des visuels est de 14 cm)).

Continuons l'examen de cet axe.

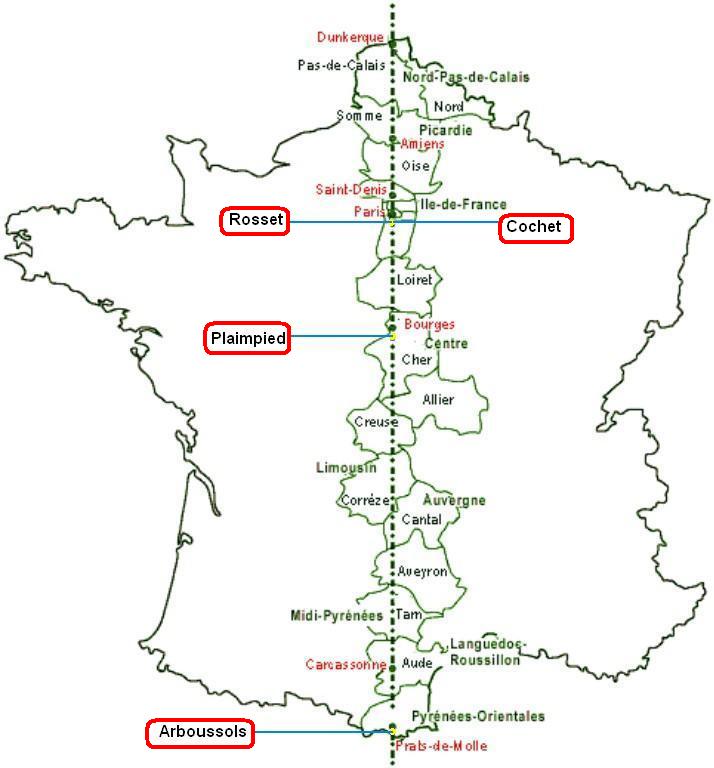

Nos recherches nous conduisent, en détaillant minutieusement le parcours de cet axe, à nous apercevoir qu’il passe par les communes suivantes :

- Rosset & Cochet

- Plaimpied

- Arboussols

Rosset & Cochet sont au nord de Bourges tandis que Plaimpied et Arboussols sont au sud.

Bigre !

Il est fort surprenant de constater l’existence d’un axe passant par Bourges, orienté parfaitement nord-sud et passant par des communes dont la sonorité fait bien plus qu’évoquer les quatre seuls substantifs du texte de l’énigme.

En allant plus loin, nous pouvons oser dire qu'il y a même dans cette relation communes-substantifs une sorte de "cohérence".

Expliquons.

Nous ne pouvons pas "dissocier" le binôme "cocher-rosse".

- Ils sont liés dans le texte : "la rosse et le cocher".

- Ils sont liés dans le visuel : le cocher sur son coche dirige la rosse.

- Ils sont liés du point de vue de l'usage.

- Ils sont liés du point de vue de la profession.

Il était donc "attendu" qu'ils soient aussi "liés" géographiquement : Rosset et Cochet sont en effet deux hameaux faisant partie de la même commune (Lardy, juste en-dessous de Bretigny-sur-Orge (commune "retrouvée" dans l' IS TdF du 24 juillet 1993)).

--

Par rapport à notre position géographique virtuelle et puisque Rosset & Cochet sont au nord de Bourges tandis que Plaimpied et Arboussols sont au sud, on peut donc associer par un lien de type signifiant "la rosse et le cocher" avec le nord et "la boussole et le pied" avec le sud.

************

ETAPE 5 :

- Nous avons un déplacement virtuel à effectuer.

- Nous devons trouver d'éventuels éléments susceptibles de caractériser un déplacement : direction(s), parcours, unité de longueur.

- Nous devons déterminer le lien qui associe le pas ( dont on a vu qu'il correspond à une notion de déplacement), le pied et la rosse.

- Nous associons la cardinalité NORD avec "la rosse et le cocher" et la cardinalité SUD avec "la boussole et le pied".

************

NOTE IMPORTANTE.

Cette partie de la résolution est sujette à caution.

En effet, il est difficile de faire ici le distingo entre une utilisation de la carte en tant qu'outil et une utilisation de la carte a posteriori, c'est-à-dire une fois déterminées les localités traversées (grâce à l'étude minutieuse et détaillée du "parcours" du méridien de Paris).

Même si notre propre démarche nous a d'abord conduit à la découverte des communes PUIS à leur report sur la carte, un doute quant à la validité de cette démarche m'étreint toujours au moment où j'écris ces lignes.

Ø L'ensemble TEXTE + VISUEL.

Avant de nous pencher sur le décryptage proprement dit, examinons la structure de l'ensemble.

La théorie de l'association d'opposition.

Il apparaît dans cette énigme et de prime abord, un curieux phénomène. En effet, les éléments textuels et visuels sont liés entre eux deux à deux dans une relation basée sur une idée d'opposition.

Je m’explique.

Dans le visuel.

Les deux personnages du visuel :

- On les associe puisqu'ils sont de même nature (ce sont les deux seuls "personnages du visuel").

- On les associe puisqu'ils "sont" sur un même axe. [cf. ci-dessous.]

MAIS

- On les oppose puisque l'un est à pied, l'autre est "véhiculé".

- On les oppose puisqu'ils se déplacent en sens inverses. [cf. ci-dessous.]

Les deux animaux du visuel :

- On les associe puisqu'elles sont de même nature (ce sont deux « chevaux »).

MAIS

- On les oppose puisque l’un est un mauvais cheval (une rosse) et l’autre un excellent cheval (un étalon). [cf. ci-dessous.]

Les deux aiguilles de la boussole :

- On les associe puisqu'elles sont de même nature (ce sont les deux « aiguilles de la boussole »).

MAIS

- On les oppose puisque l’une est noire et pointe vers une direction tandis que est blanche et pointe vers la direction opposé.

Dans le texte.

La lecture de ce texte nous invite à considérer les propositions du texte comme étant reliées une à une dans une dimension d’opposition.

Le groupe composé des vers 1 & 2 et le groupe composé des vers 3 & 4 :

- On les associe naturellement puisque tous les deux nous proposent une modalité particulière à associer à notre premier pas (« où tu dois » & « où tu voudras ») ainsi que deux moyens de le caractériser (« par la rosse et le cocher » & « par la boussole et le pied »).

MAIS

Les vers 1 & 3 :

- On les oppose puisque l’un nous « propose » tandis que l’autre nous « ordonne ».

Les vers 2 & 4 :

- Considérées unes à unes, ces entités sont aussi opposables : la « rosse » nous indique une direction aléatoire tandis que la « boussole » nous indique une direction précise ; de la même manière, le « cocher » nous indique une distance indéfinie tandis que le « pied » nous indique une distance précise. [cf. ci-dessous.]

--

Cette dimension d'association avec un élément "opposé" est récurrente dans cette énigme et a l’air d’être le fondement de son fonctionnement.

IMPORTANT !

C'est à travers ce "paradigme" (on associe à tout élement X un élement X-opposé) que nous allons passer à la moulinette cette énigme afin de la décrypter.

Ø Texte.

Travaillons d’abord sur le sens général du texte.

Ø Où tu voudras,

Avec l’emploi du verbe « vouloir » (dans le sens « qui nous offre un choix »), cette proposition induit une liberté. Qui dit liberté, dit choix. Nous avons donc un choix à faire.

Pour qu’elle fasse sens, cette proposition est à associer avec le titre. En effet, on est en droit d’associer cette notion de choix avec notre notion de déplacement à cause de l’emploi de la proposition « où » qui est une préposition circonstanciant un lieu ; cela corrobore le fait que cette proposition est belle et bien à associer avec le titre. On peut donc la "traduire" par "effectue ton premier déplacement où tu voudras".

Plus précisément, nous sommes donc conviés, si tel est notre désir à effectuer plus tard (verbe au futur) un déplacement.

Utilisons notre "paradigme" de décryptage :

- Nous avons un élément : le choix.

- Trouvons son opposé.

- Les éléments opposés sont la nécéssité, l'impératif.

L'emploi de notre paradigme de décryptage nous aiguillera (verbe au futur) vers une notion de nécessité, d'impératif.

Et en effet, nous trouverons cette notion dans le vers 3.

Ø Par la rosse et le cocher.

« Par la » équivaut à « avec l’aide de » ou « grâce à ».

Rosse, mauvais cheval (qui n'avance pas ou qui ne se déplace qu'à sa tête, etc.).

Cocher, conducteur d’une voiture destinée au transport de personnes (un coche).

Cette proposition peut dont être "traduite" par "avec l'aide de la rosse et du cocher".

Le sens du mot "rosse" sera pris comme définissant un mauvais cheval dont le déplacement est caractérisé par l'incohérence et l'aléatoire.

Utilisons notre "paradigme" de décryptage :

- Nous avons deux éléments : une rosse et un cocher.

- Trouvons leurs opposés.

- Les éléments opposés sont "bon cheval" et un personnage "non véhiculé".

Qu'est-ce qu'un "bon cheval" ? Dans le langage courant, on a l'habitude d'employer pour désigner un cheval de valeur, de qualité (improprement au demeurant) , le terme d'étalon.

Étalon.

- Cheval entier destiné à la reproduction (syn. pop. bon cheval).

- Mesure fixe qui sert d'unité ou de comparaison.

Plus précisément, en métrologie et dans les systèmes monétaires, un étalon est un modèle de mesure ou de poids qui sert de point de référence. On peut citer notammement le mètre étalon et l'étalon-or. Par extension, le mot étalon est synonyme d'unité de mesure, même si celle-ci n'est pas basée sur un objet réel.

Il est remarquable que nous retombons sur cette notion de mesure-étalon (croisée lors de la définition du méridien de Paris).

L'emploi de notre paradigme de décryptage nous aiguillera (verbe au futur) vers des notions d'étalon et de personnage "non véhiculé".

Et en effet, nous trouverons la notion de "personnage non véhiculé" dans le visuel.

Par contre, la notion d'"étalon" ne nous saute pas aux yeux. Nous devrons donc la chercher.

Glissement sémantique : rosse et cocher.

Nous avons vu que la rosse est associée à l'idée de déplacement incohérent et aléatoire.

Le cocher, en tant que conducteur, est le maître de la "distance" d'un déplacement. En effet, c'est lui qui ordonne à son attelage quand partir et quand s'arrêter. En dernière analyse, le cocher peut donc être associé à l'idée de la "distance" d'un déplacement. Mais un cocher seul (c'est-à-dire sans autres éléments circonstanciels) ne nous apporte aucune information sur le déplacement qu'il commande à son attelage. On peut donc dire que le cocher, seul, représente donc une indétermination de distance de déplacement.

Ø Mais où tu dois,

À cause de l'emploi de la préposition "mais", on constate une association d'opposition entre les propositions du texte.

Nous avons ici une chaude recommandation, un impératif, une nécessité.

Il est impératif de faire le bon choix et cela, dès maintenant (verbe au présent) !

Nous sommes bien en présence de la notion d'impératif, de nécessité vers laquelle nous avons été aiguillé.

Ø Par la boussole et le pied.

« Par la » équivaut à « avec l’aide de » ou « grâce à ».

Quelques définitions du mot "pied" :

- En anatomie, un pied est la partie de l’extrémité de la jambe qui sert à l’homme à se soutenir debout et à marcher.

- En hippologie, le terme « pied » est utilisé pour désigner la partie inférieure des quatre membres du cheval.

- Ancienne mesure de longueur de France qui contenait douze pouces et valait 32,4 cm. (L’origine du mot vient du pied de Charlemagne, qui était fort long et avait été pris pour unité de longueur sous le nom de pied du roi.)

- Instrument en forme de petite règle, de la longueur de cette mesure et sur lequel étaient gravées les divisions du pied en pouces et en lignes.

- En fauconnerie, patte des oiseaux de proie.

- Point où la perpendiculaire rencontre la ligne ou la surface sur laquelle elle est menée.

- Instrument de mesure de précision utilisé en mécanique pour la détermination des diamètres.

- Partie, division des différentes espèces de vers, formée d’un certain nombre de syllabes de valeur déterminée. Se dit abusivement pour « syllabes ». Le vers se définit donc par son mètre, c'est-à-dire sa « mesure », soit en nombre de syllabes, soit en nombre de pieds.

À nouveau, nous pouvons constater qu'un lien d'ordre lexical unit le pied, les notions de mesure de longueur, de cheval, de jambe.

Mais parmi ces définition, retenons celle de l’ancienne mesure de longueur puisqu’elle correspond potentiellement à un élément pouvant servir à définir un déplacement : une unité de longeur.

--

D'une manière générale, une boussole est utilisée pour rendre "cohérent" un déplacement en le caractérisant par une direction.

Le pied est à associer ici au pied du piéton.

Cette notion de pied est donc la notion principale de notre bonhomme sur le visuel.

Or curieusement, sur le visuel, notre homme n'a pas de pied mais une jambe de bois.

Nous retombons sur notre "paradigme" : trouve un élément (une absence de pied, une jambe de bois) et décrypte-le en lui associant son élément opposé (une présence d'un pied, celui du texte).

CQFD.

Nous nous attendions à être amenés vers des notions d'"étalon" et de personnage "non véhiculé" et nous avons une boussole et un pied.

Glissement sémantique : boussole et pied.

Nous avons vu que la boussole est associée à l'idée de direction précise. En dernière analyse, la boussole peut donc être associée à l'idée d'un déplacement précis.

Le pied, en tant que mesure-étalon (possible) d'une longueur peut être associé à l'idée d'une distance précise et définie d'un déplacement.

--

En conclusion, ce travail sur l'aspect sémantique des éléments du texte nous permet de traduire notre texte en substituant aux éléments "siginifiants" leurs éléments "signifiés".

Plus tard (verbe au futur), déplace-toi (le premier pas) de manière incohérente et aléatoire (la rosse) sur une distance indéfinie (le cocher).

Mais dès maintenant (verbe au présent), déplace-toi (le premier pas) en suivant une direction (la boussole) et une distance (le pied) définies.

--

En conclusion, l'énigme 780 nous livre ainsi deux enseignements :

- Le premier, qui correspond à une manière générale de se déplacer au cours de la chasse : la manière d'effectuer nos déplacements au cours de la chasse s'effectuera en suivant des directives définies de direction et de distance !

- Le second, qui correspond à une manière particulière de se déplacer au cours de cette énigme : en nous référant à la signification (interne à l'énigme) de la boussole et du pied.

************

ETAPE 6 :

- Nous avons un déplacement virtuel à effectuer.

- Nous devons trouver d'éventuels éléments susceptibles de caractériser un déplacement : direction(s), parcours, unité de longueur.

- Nous devons déterminer le lien qui associe le pas ( dont on a vu qu'il correspond à une notion de déplacement), le pied et la rosse.

- Nous associons la cardinalité NORD avec "la rosse et le cocher" et la cardinalité SUD avec "la boussole et le pied".

- Les composants de notre déplacement sont une direction et une unité de longeur.

************

--

Ce pied, nous nous décidons alors à le "travailler".

En reprenant ce que nous avons vu précédemment, nous avons trois composants liés par une relation lexicale :

- Un déplacement.

- Une unité de longueur.

- Le pied.

L'association est facile à faire.

L'unité de longueur pour le déplacement est le pied.

CQFD bis.

************

ETAPE 7 :

- Nous avons un déplacement virtuel à effectuer.

- Nous devons trouver d'éventuels éléments susceptibles de caractériser un déplacement : direction(s), parcours, unité de longueur.

- Nous devons déterminer le lien qui associe le pas ( dont on a vu qu'il correspond à une notion de déplacement), le pied et la rosse.

- Nous associons la cardinalité NORD avec "la rosse et le cocher" et la cardinalité SUD avec "la boussole et le pied".

- Les composants de notre déplacement sont une direction et une unité de longeur.

- Notre unité de longueur est le pied.

************

--

Oui, mais des unités de longueurs appelées "pied", il en existe une palanquée.

Laquelle choisir ?

Penchons-nous sur le visuel.

Tout d'abord, nous remarquons que le pied (assez peu visible au demeurant) (élément opposé : jambe de bois) du bonhomme est "posé" sur la circonférence du cercle formant la boussole.

L'association (visuelle cette fois-ci !) boussole-pied que l'on a déjà effectuée au cours de la résolution de notre énigme est à nouveau confirmée par ce biais graphique.

Ensuite, rappelons-nous quelques madits.

Q - Vous avez [répété] que la boussole de la 780 était indépendante de l'arrière-plan et donc pouvait être déplacée horizontalement comme verticalement. Son indépendance vaut-elle aussi pour l'axe de la profondeur, c’est-à-dire pour sa taille par rapport au second plan ?

R - La réponse est non.

On en conclut donc que la taille de la boussole est à prendre en considération à un moment ou un autre. Si tel n'etait pas le cas, sa taille par rapport au second plan pourrait être modifiée.

Max dit aussi :

Le diamètre de la boussole est de 10,5 cm + quelques broutilles non mesurables à l'aide d'un double décimètre et sans intérêt car tributaires de la dilatation latérale du papier.

Manifestement, la taille de la boussole est donc un élement important qu'il convient de ne pas délaisser.

Mais comment diable "utiliser" cet élément ?

Rappelons-nous alors maintenant qu'une des définitions du pied est "instrument de mesure de précision utilisé en mécanique pour la détermination des diamètres".

Le pied est en relation avec la notion de circonférence : le pied du bonhomme est sur la circonférence de la boussole...

Le pied est en relation avec la notion de diamètre : le pied, instrument de mesure des diamètres...

Et lorsque nous disposons d'un diamètre connu et d'une circonférence inconnue, où cela nous mène-t-il naturellement ?

À la détermination du paramètre inconnu.

La formule de la circonférence d'un cercle est la suivante :

Circonférence = Pi x Diamètre

3,14 x 10,5 = 32,97 soit 0,3297 cm

Chouette, nous venons de trouver une "utilisation" pour notre élément "taille de la boussole" !

--

Avec l'emploi de pi à de stade de l'énigme, nous terminons là de prendre en considération la totalité des éléments de l'énigme : la rosse et le cocher, la boussole et le pied et enfin, Pi.

Or, nous avons vu précédemment que quatre de ces éléments pouvaient être "découverts" dans des noms de localités contenant leur prononciation phonétique et que ces localités étaient TOUTES sur le méridien auquel nous a conduit cette énigme.

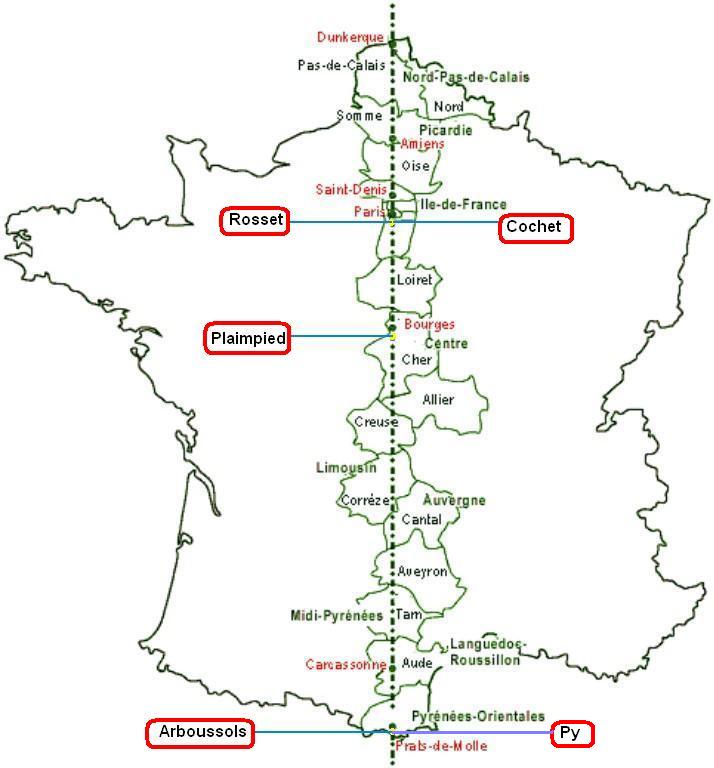

Eh bien étonnamment, la commune de "Py" se trouve elle aussi sur ce méridien comme pointée sur le visuel ci-dessous :

De plus, ô surprise, tout comme dans notre décryptage dans lequel pi est associé à la boussole, Py est associée géographiquement à Arboussols.

Quand bien même cela n'est pas utile au décryptage en lui-même et ne sachant s'il faut y voir une sorte de "fil directeur" de l'énigme, quoi qu'il en soit, après avoir été aiguillé sur ce méridien, la coincidence est troublante.

--

Revenons à présent sur notre valeur de 0,3297 cm.

Immédiatement, nous somme frappés par la valeur du résultat trouvé. En effet, elle est très "proche" des différentes valeurs que l'on peut associer au pied en tant qu'unité de longeur.

En effet, parmi les pieds "approchant" cette valeur, nous avons :

- le pied égyptien de valeur 0,26 cm

- le pied chaldéen et assyrien de valeur 0,324 cm

- le pied perse de valeur 0,32 cm

- le pied grec de valeur 0,296 cm

- le pied romain de valeur 0,2957 cm

- le pied de roi de valeur 0,32484 ou 0,3283 cm

- le pied anglais de valeur 0,3048 cm

- le pied russe de valeur 0,304 cm

- le pied métrique de valeur 0,33 cm

Très bien.

Nous avons plusieurs pieds qui pourraient plus ou moins convenir.

Néanmoins, il serait judicieux de pouvoir arrêter un choix.

Premier critère de choix.

Si l'on devait uniquement s'en tenir au critère arithmétique, il est clair que la valeur de notre calcul est la plus "proche" de la valeur du pied métrique.

Second critère de choix.

Il est à remarquer que le nombre de lettres composant "la voie à suivre" (Mais où tu dois par la boussole et le pied.) est de 33.

Troisième critère de choix.

Métrique. Philol. et Prosod.

Champ d'étude des éléments dont sont formés les vers.

Rappelons une des définitions du mot "pied".

Pied.

Partie, division des différentes espèces de vers, formée d’un certain nombre de syllabes de valeur déterminée. Se dit abusivement pour « syllabes ». Le vers se définit donc par son mètre, c'est-à-dire sa « mesure », soit en nombre de syllabes, soit en nombre de pieds.

Il se trouve que notre texte est composé de la manière suivante :

Vers 1 => 4 pieds

Vers 2 => 7 pieds

Vers 3 => 4 pieds

Vers 4 => 7 pieds

La présence (plus ou moins avérée) de ces chiffres sur le visuel nous incite à penser que la métrique de la versification est belle et bien à prendre en compte.

Ainsi, la mesure (dans le sens de "rythme qui domine dans un vers" (syn. abusif nombre de pieds d'un vers)) de chaque vers se définit par la succession des 4 et des 7.

Dans cette hypothèse, la redondance des chiffres « 4 » et « 7 » serait là pour appuyer l’idée de se pencher sur la notion de « pied ». La valeur même de ces chiffres ne sont peut-être du coup pas importante au niveau du décryptage proprement dit, c’est-à-dire que ces chiffres ne signifient rien en eux-mêmes.

IMPORTANT !

La notion de « mesure » (en tant qu’élément que nous faisons apparaître à travers un décryptage) apparaît ici pour la première fois. Elle apparaît dans la définition du terme "pied" au cours d'une étude sur la métrique et le pied. Cette idée d’une relation entre le pied et une notion de « mesure » est là l'élément décisif qui nous permet de dire que la mesure est le pied métrique.

Même si le madit suivant pourrait venir tempérer cette piste, ...

Q - Est-il utile de détacher chaque syllabe de chaque mot de la 780 ?

R - Non.

... on doit néanmoins s'attacher au fait que Max répond cependant à une question incluant le verbe « détacher » qui n'a pas du tout le même sens que le verbe « compter » ; or, ici, nous "comptons" les pieds de chaque vers, nous ne les "détachons" (au premier degré du sens du terme) pas...

--

En conclusion, le pied métrique de valeur 0,33 mètre sera notre mesure.

************

ETAPE 8 :

- Nous avons un déplacement virtuel à effectuer.

- Nous devons trouver d'éventuels éléments susceptibles de caractériser un déplacement : direction(s), parcours.

- Nous associons la cardinalité NORD avec "la rosse et le cocher" et la cardinalité SUD avec "la boussole et le pied".

- Les composants de notre déplacement sont une direction et une unité de longeur.

- Notre unité de longueur est le pied métrique.

************

Ø La chose importante.

Ø Pourquoi la chose importante est la mesure ?

Q - 780. Vous dites qu'il y a une chose à trouver, puis une autre très importante (sans compter la direction). Or, vous n'évoquez jamais la supersolution. Donc, ces deux choses importantes (hors la direction du personnage à considérer) ne sont pas un (des) reliquat( s). C'est bien cela ?

R - Non, j'ai dit qu'il y avait une direction générale + une chose importante en plus. Mais rien d'autre.

Dans la 780, il y a donc une seule et unique chose importante en dehors de ce qu'il y a à trouver et qui est résumé dans Cosa autra.

Donc, si la mesure n’est pas la chose importante à trouver en 780 :

- Quelle est la chose importante à trouver dans l'énigme ?

- Où est-ce que l’on pourrait trouver la mesure sachant que lorsque l’on arrive à l’énigme 500, on doit l'avoir rencontrée auparavant ?

En 470 ? En 580 ? En 600 ?

À mon sens, c'est plus qu'improbable.

Ø La mesure doit s’auto-confirmer.

Q - Avez-vous déjà dit que la valeur de la mesure était confirmée dans le livre, après sa découverte, dans une énigme ultérieure ?

R - La valeur de la mesure se trouve bien dans le livre, oui... Et elle est confirmée à plusieurs reprises. Mais pour accéder à cette confirmation, il faut faire preuve d'un peu d'astuce.

Q - Une fois la mesure trouvée, sommes-nous sûrs que ce soit la bonne ?

R - La mesure (quelle que soit, ou quelles que soient, sa (ses) valeur(s)) s'auto-valide. Mais je ne peux pas vous dire comment...

Avec le pied métrique, les valeurs trouvées ultérieurement tombent « justes ». Faut-il voir en cela l'auto-validation dont parle Max ?

Ø Le visuel.

Quels sont les éléments de ce visuel ?

- Un cocher, un coche, deux chevaux.

- Un personnage à pied avec une jambe de bois. Son autre pied est sur la circonférence de la boussole.

- Le diamètre de la boussole est de 10,5 cm (précisé par Max).

- Une boussole.

- Les chiffres 4 et 7.

- Une épée (voir les deux vignettes ci-dessous) inclinée de la même manière que celle du visuel de l'énigme 470.

Postulat à propos de l'épée.

Nous avons découvert antérieurement (dans l'énigme B) que l'énigme 470 suit immédiatement l'énigme 780.

Nous découvrirons ultérieurement (dans l'énigme 470) le fait que l'épée est à associer à Roncevaux.

Au cours de notre présent décryptage, il est donc possible d'utiliser l'élément "l'énigme 470 suit immédiatement l'énigme 780" mais il nous est interdit d'utilser l'élément "l'épée est à associer à Roncevaux".

Ø Les chiffres 4 & 7.

Quel est le sens de ces chiffres ?

Contribuent-ils à attirer notre attention sur les aiguilles de la boussole puisque chaque aiguille mesure 4,7 cm ?

Mais

Q - La longueur de chacune des aiguilles de la boussole de la 780 a-t-elle une importance ?

R - Non.

Doit-on les "travailler" séparément ?

Ensemble ? Si ensemble, doit-on considérer le nombre 47 ou bien le nombre 74 ?

Comme rien ne nous est indiqué à ce propos, examinons-les donc sous toutes leurs formes.

- Séparément : ici.

Ensemble :

- Le nombre 74 : ici.

- Le nombre 47 : [ci-dessous]

Le nombre 47.

Nous avons rencontré les méridiens au début de la résolution de cette énigme.

Ce qui définit un méridien, ce sont des coordonnées.

Or, notre point central de l'énigme, c'est-à-dire la ville de Bourges, se situe à la coordonnée suivante : 47° de latitude N.

Serait-ce là un élément confirmant de l'utilisation du méridien de Paris ?

Ø La boussole est-elle à l’envers ou bien inversée (c'est-à-dire vue comme dans un miroir) ?

Elle est bien à l’envers.

En effet, si l'on regarde la boussole dans un miroir (c'est-à-dire de manière inversée), on s’aperçoit que nous obtenons les lettres S, E et N à l’envers. W devient un M, ce qui ne correspond pas à ce qui représenté sur le visuel.

Par contre, si l’on pivote le visuel de 180°, alors nous obtenons bien les lettres telles qu'elles sont représentées sur le visuel.

Avec cet artifice, nous obtenons une nouvelle définition des points cardinaux. Le nord pointe bien en bas, le sud en haut, l’est à droite et l’ouest à gauche.

Quel est l’intérêt de cet artifice ? Est-ce la seule redéfinition de la cardinalité par rapport au visuel qu'il nous est demandée de considérer ici ?

Nous verrons ci-après le pourquoi de cette inversion.

Ø Les personnages sont-ils représentés sur un plan graphique "cardinalisé", c'est-à-dire un plan pour lequel les cardinalités de la boussole sont valides ?

Dit autrement : peut-on dire que les personnages du visuels soient placés à des endroits tels que leurs positions cardinales puisse être inférées par rapport aux indications de la boussole ?

Si tel est le cas, on aurait :

- Le personnage à pied se trouve à l’ouest.

- L’ensemble cocher-coche-chevaux se trouve au sud-sud-est.

- L’épée se trouve au sud-sud-ouest.

Ø Le croisement.

L’ensemble cocher-coche-chevaux est de ¾ de face (confirmé par Max).

Si l'on regarde le visuel tout en s'aidant de cet élément, Il est relativement aisé de déterminer que graphiquement, l’ensemble cocher-coche-chevaux est positionné de manière à faire face à la partie inférieure droite du visuel.

Le piéton est de ¾ de dos (confirmé par Max).

Pour le piéton, c’est plus difficile à déterminer ; en effet, sachant qu’il est de ¾ dos, on ne peut déduire de manière certaine sa direction sur le visuel ; il pourrait tout aussi bien faire face à la partie supérieure droite qu'à la partie supérieure gauche.

Mais selon moi il existe un moyen de déterminer sa direction.

Confirmé par :

Q - Dans le message « cosa autra » du 08/10/95, vous indiquez que le piéton est de 3/4 de dos ; mais se dirige-t-il vers la droite ou vers la gauche du dessin ?

R - C'est à vous de le découvrir. Et vous avez un moyen pour cela.

-- Début de la démonstration --

- Nous savons que l’énigme suivante (470) nous donne la destination du piéton.

- Puisque nous connaissons l’ordre des énigmes, nous connaissons le visuel de l’énigme suivante : une épée en est un des éléments.

- Sur le visuel de la 780, nous distinguons une épée qui fait face au piéton (voir ici). En guise de confirmation à propos de la similarité des deux épées, nous constatons que leur inclinaison est identique.

- Remarquons encore que cette épée est positionnée sur le visuel de manière à se trouver dans le champ défini « sud-ouest » par la boussole.

- Comme le piéton se dirige vers la destination trouvée dans l'énigme suivante, cela revient au même de dire qu’il se dirige vers ce qui, dans l'énigme 780, représente cette énigme suivante.

- L’épée étant positionnée sur sa gauche et un peu plus haut, on peut donc affirmer que graphiquement, le piéton est positionné de manière à faire face à la partie supérieure gauche du visuel.

-- Fin de la démonstration --

On peut déduire de leurs positions le fait qu'ils se font donc face en quelque sorte.

Ils sont en mouvement (confirmé par Max).

Dès lors, par rapport à leurs directions ainsi déterminées (une direction vers la partie inférieure droite pour l'ensemble rosse-cocher et une direction vers la partie supérieure gauche pour le piéton) cumulées au fait qu'ils sont en mouvement, il est fatal que les personnages du visuel vont se croiser.

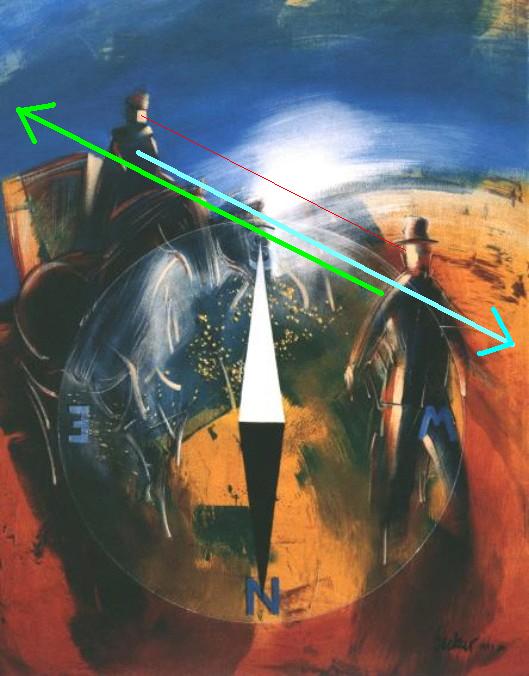

VISUEL N°1 :

Ils se font face. Le trait rouge illustre cet aspect des choses dans le cadre de la résolution graphique de la scène.

Le trait bleu représente la direction du cocher dans le cadre de la résolution graphique de la scène.

Le trait vert représente la direction du piétion dans le cadre de la résolution graphique de la scène.

(Les deux traits ont été décalés pour la clarté de l'explication mais nous devons les considérer comme superposés et les assimiler à un seul et même axe afin de refléter au mieux l'analyse précédente).

Ils sont en fait sur un même axe graphique.

--

Pourquoi un cocher et un piéton ?

Pour souligner une différence fondamentale : le piéton a pour caractéristique principale (dans la relation de différence et d'opposition qu’il entretient avec le cocher) qu’il se déplace tout simplement à pied. Or, il fallait à Max deux entités se déplaçant. Il devait aussi attirer notre attention sur l’une d’elles en même temps que sur la notion de « pied ». Or, si les deux entités se déplaçant eussent été des entités piétonnes, on n’eut pas su laquelle choisir puisque le choix s’opère grâce à « la boussole et le pied ». De la même manière, si nous avions eu deux entités se déplaçant de manière non piétonnière alors pour la même raison (mais inverse), nous n’aurions pas pu déterminer notre choix.

Ø La direction cardinale de chaque personnage.

C'est le piéton qui tient la boussole ; c’est donc lui qui s’en sert pour s’orienter.

Comment s’orienter avec une boussole telle que celle dessinée sur le visuel (sans cadran et avec l’aiguille dans l’axe nord-sud) ?

Q - En quoi le fait que l'aiguille de la boussole indique le nord renseigne-t-il sur la direction que compte emprunter son propriétaire? Si le visuel montrait le cadran de sa montre, cela nous renseignerait-il sur l'heure à laquelle il a rendez-vous avec son destin ? Pas davantage !

R - Ce que vous venez d'écrire est la négation absolue de la fonction d'une boussole ! L'aiguille restant bloquée sur le nord, l'utilisateur fait pivoter la lunette de ladite boussole jusqu'à ce qu'il puisse lire la direction qu'il désire prendre, relativement au nord. Dans l'état où elle est représentée dans le livre, il n'est quand même pas sorcier de découvrir quelle direction le piéton compte prendre !

Il n’y a donc qu’une seule solution : une des deux directions (nord ou sud) indiquées par une des deux pointes de l’aiguille.

Dès lors, on sait que le piéton se dirige soit vers le nord, soit vers le sud. Ceci est confirmé par le madit suivant.

Q - Ce que je voulais savoir, c'est si la direction dont vous parlez (notamment dans "cosa autra") correspond à la direction de l'axe sur lequel évoluent les personnages ?

R - Oui, tout a fait.

Le piéton suit donc un axe orienté de cette manière et passant par le lieu trouvé dans l’énigme précédente. Par conséquent, on en déduit que le cocher est lui aussi sur cet axe (induit par les madits).

Quelle est donc la direction générale (nord ou sud) que suit le piéton ? Comment la déterminer ?

Premier moyen pour essayer de déterminer la direction du piétion.

Cette direction peut être définie rétrospectivement après avoir trouvé le lieu de destination du piéton dans l’énigme suivante, lieu qui est bien situé au sud du lieu de croisement.

Ce moyen est contraire à la manière de faire préconisée par Max car on se sert là d’un élément d’une énigme ultérieure afin de résoudre une énigme antérieure.

Écartons alors ce moyen.

Deuxième moyen pour essayer de déterminer la direction du piétion.

Rappel d'un des éléments de nos points-étapes :

- Nous associons la cardinalité NORD avec "la rosse et le cocher" et la cardinalité SUD avec "la boussole et le pied".

Dès lors, le piéton étant associé au pied, il va vers le sud.

C'est un moyen que nous pouvons retenir.

Troisième moyen pour essayer de déterminer la direction du piétion.

Le piéton, à cause de son orientation de ¾ de dos, va vers le haut du visuel.

On sait qu’il faut « lire » les visuels en considérant le fait que le nord soit en haut (comme sur une carte géographique) ; or, précisément, dans ce visuel, la boussole est à l’envers et pointe la direction du sud vers le haut du visuel. Le piéton allant dans cette direction, on en déduit qu’il va vers le sud.

Nous avons donc par ce biais, utilisé le fait que la boussole soit représentée à l’envers.

Max a dit :

J'ai déjà précisé qu'en tenant le livre devant vous, normalement, et dans le cas ou une orientation géographique était nécessaire, les visuels se lisent comme une carte : nord en haut, est à droite, sud en bas et ouest à gauche. Cela dit, dans la 780 intervient une boussole. Vous pouvez considérer que cette boussole est une sorte de correctif, et en tirer les conclusions qui s'imposent.

C'est un moyen que nous pouvons retenir.

--

Par conséquent, l'ensemble rosse-cocher se dirige donc vers le nord.

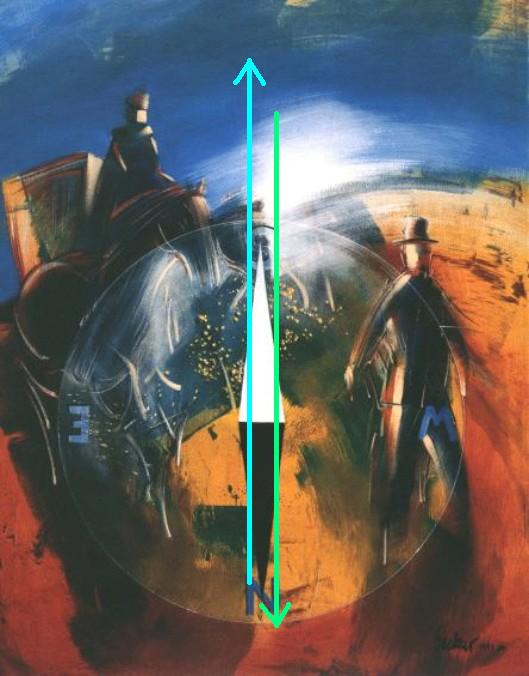

VISUEL N°2 :

Le trait bleu représente la direction du piéton dans le cadre de la résolution géographique de la scène.

Le trait vert représente la direction du cocher dans le cadre de la résolution géographique de la scène.

(Les deux traits ont été décalés pour la clarté de l'explication mais nous devons les considérer comme superposés et les assimiler à un seul et même axe afin de refléter au mieux l'analyse précédente).

Ils sont en fait sur un même axe géographique.

************

ETAPE 9 :

- Nous avons un déplacement virtuel à effectuer.

- Nous devons trouver éventuellement un parcours qui est un élément susceptible de caractériser un déplacement.

- Notre unité de longueur est le pied métrique.

- Notre direction est le sud (puisqu'il faut "suivre" le piéton).

************

--

NOTE IMPORTANTE AU SUJET DES DEUX PRECEDENTS VISUELS.

On vient de mettre en évidence ici un étonnant phénomène. Celui de la superposition (imbrication) au sein d'un même graphique de DEUX NIVEAUX D'ECHELLE GEOGRAPHIQUE différents.

Un niveau à l'échelle du lieu, Bourges, lieu au niveau duquel les deux personnages se croisent ; ce niveau est illustré par le visuel n°1.

Un niveau à l'échelle nationale de la chasse, la France ; ce niveau est illustrée par le visuel n°2.

Dorénavant, j'appelerai le premier niveau, le microniveau.

J'appelerai le second niveau, le macroniveau.

Nous retrouverons à nouveau cette imbrication des niveaux d'échelle plus tard.

C'est cette manière d'appréhender les visuels, c'est-à-dire les percevoir dans un mouvement continuel d'allers et de retours entre les niveaux macro et micro, qui constituera le coeur théorique du développement de notre méga-astuce.

--

Ø La solution de cette énigme.

Cette solution est multiple.

Max a dit :

[Dans] la 780 : il y a une direction et autre chose à trouver. La "solution" de la 780 serait donc ces deux choses.

Premier élément de la solution.

La valeur de la mesure : le pied métrique de valeur 0,33 cm.

Second élément de la solution.

- Au microniveau :

Un croisement à Bourges.

- Au macroniveau :

Une direction SUD empruntée à partir d’un lieu afin de rejoindre une destination.

Note.

Nous n'avons pas trouvé de parcours.

************

ETAPE 10 :

- Nous avons un déplacement virtuel à effectuer.

- Notre unité de longueur est le pied métrique.

- Notre direction est le sud (puisqu'il faut "suivre" le piéton).

************

Ø Questions.

Ø La fausse piste du pas.

Le nombre de lettres de chaque vers :

Titre => 10 lettres

Vers 1 => 11 lettres

Vers 2 => 20 lettres

Vers 3 => 12 lettres

Vers 4 => 21 lettres

Total => 74 lettres

Au-delà de l'étrangeté de la suite créée par les sous-totaux (10, 11, 20, 21, 22) du nombre de lettres du titre et de chaque vers du texte, le total des lettres de la partie textuelle de l’énigme (titre + texte) est égal à 74. Or, nous avons déjà rencontré ce nombre au cours de la résolution de cette énigme : il s'agissait de la valeur métrique du pas en tant qu’unité de longueur (voir ici).

Rappelons-nous que nous avons été à un moment donné sur la piste d’un élément susceptible de pouvoir caractériser un déplacement en tant qu'unité de longueur. Doit-on rattacher la piste du "pas-74" à cela en tant qu'elle nous conforterait sur cette idée d’une notion d’« unité de longueur » à trouver, mais sans pour autant que ce soit celle-ci précisément ?

Dès lors, est-ce la fin de la piste ? Doit-on se satisfaire de rejeter purement et simplement cette unité de longueur ?

En ce qui me concerne, j'ai tranché : c'est une fausse piste.

Ø La Vérité, en vérité, ne sera pas affaire de Devin.

Si l'on traduit "devin" par l'homophonie "deux-vingt", on est alors ramené à l'écart qui sépare les deux méridiens que l'on a considérés au début de la résolution de cette énigme. (Voir ici.)

En effet, je rappelle que l'écart entre ces deux axes est de 2°20'.

Bien.

Continuons.

Quel rapport peut-il y avoir entre un méridien et la vérité ?

Eh bien...

Celui-ci !

" Un méridien décide de la vérité. "

Pascal, in Pensées, tome I, page 256, éditions LAHURE.

Premier point.

Pascal étant un mathématicien de tout premier ordre, il s'avère dès lors évident que la vérité n'est dès lors vraiment pas, mais alors vraiment pas du tout, une "affaire de devin" !

C'est cohérent.

Deuxième point.

Oui mais en quoi le méridien de Paris décide-t-il de la vérité ?

Eh bien tout simplement parce que le méridien de Paris a servi à déterminer la mesure-étalon (le mètre) qui sert encore aujourd'hui de référence universelle inconstable au système métrique de mesure des distances. (Voir ici.)

Cette constante universelle (le mètre-étalon) peut être considérée comme une sorte de vérité universelle.

Et c'est le méridien qui a "décidé" de cette forme de vérité.

Troisième point.

À quoi nous sert-il de savoir qu'"un méridien décide de la vérité ?"

Le méridien de Paris a servi à calculer une mesure-étalon, le mètre.

Par analogie, cela doit nous aiguiller sur la notion de mesure-étalon au sein de cette énigme.

Quatrième point.

Cette citation n'est-elle pas un élément trop difficile à découvrir ?

Comment aboutir à Pascal dans cette énigme ?

Voilà comment je suis arrivé à cette citation.

À partir du moment où j'ai rencontré (en début de résolution de l'énigme) la notion de méridien, j'ai alors eu la conviction que la dernière phrase de l'énigme précédente (la 530) était en rapport avec l'énigme en cours (la 780) (à cause de l'homophonie "devin", "2-20" et l'écart entre les méridiens).

À ce titre, je me suis alors bien mis en tête de ne pas "laisser passer" tout personnage éventuellement rencontré au cours de la résolution pouvant répondre à la définition d'être l'opposé d'un devin (puisque il n'allait pas s'agir d'une affaire de devin).

Puis, plus tard, comme je me renseignais sur le coche et les véhicules hippomobiles en général, je découvris que Pascal avait été l'inventeur d'un véhicule hippomobile très spécifique : le haquet.

Tout de suite, le déclic s'opéra ! Pascal répondait fort bien à la définition d'être l'opposé d'un devin.

De plus, pour enfoncer le clou, Pascal est connu pour avoir beaucoup travaillé sur le thème de la vérité. (Ne dit-on d'ailleurs pas "la vérité de Pascal" ?).

Cela acheva de me convaincre d'entamer quelques recherches à propos de cet illustre personne.

J'enclenchai alors de rapides recherches en croisant Pascal, la vérité, les méridiens et trouvai cette citation sur mon (vieil) opuscule de citations philosophiques de terminale.

Cinquième point.

Blaise Pascal.

De Bourges à Paris selon le méridien.

Par la boussole et le pied.

Je vous laisse vous forger votre propre appréciation à propos de ces curiosités.

--

Note.

Cet élément ("La Vérité, en vérité, ne sera pas affaire de Devin") étant expliqué, il convient alors de le retirer de la rubrique Dans notre besace.